里芋は夏に収穫できる野菜で、

身がしまっていておいしいですよね。

里芋の栽培は手間はあまりかからず、

水さえあれば、

無農薬栽培や放任栽培にも向いています。

そこで今回は、

里芋の育て方について

上手に美味しく育てるコツを紹介します。

スポンサードリンク

里芋の品種について

土垂(どだれ)

土垂は、最もポピュラーな里芋の品種です。

土垂は主に関東地方で多く栽培され、

里芋=というくらい定着しています。

土垂は主に子いもを食用とする品種で、小ぶりの里芋です。

とは言うものの、農産物直売所などでは親イモも販売され、

地元消費されています。

子芋は煮ころがしに使われるように、

鍋の中でころころと転げるサイズです。

また、親イモは大きく、皮を剥く手間が少なくてすみます。

特有のぬめりがあり、

肉質もねばりがあり煮くずれしにくいのが特徴です。

晩生種で貯蔵性が高く、

一年中出回っています。

また収量性や栽培しやすいこともあり、

家庭菜園でも人気があります。

⇒土垂

石川早生(いしかわわせ)

石川早生は、土垂と並び

里芋の代表格です。

大阪府南河内郡の石川村(現河南町)がこの芋の原産地とされ、

その地名がつけられています。

またその名のとおり早生品種で、

宮崎県では7月から収穫が始まります。

子芋は他の品種に比べ小ぶりで、

煮物やきぬかつぎにされることが多いです。

8月15日、十五夜の月見はイモ名月とも言われ、

この石川早生を皮ごと蒸して塩を振って食べる習慣があります。

この料理を「きぬかつぎ」と呼びます。

また、秋に採れる石川早生の小さな子芋自体も、

キヌカツギと呼ばれたりします。

石川早生の子芋は蒸したり茹でると、

手で簡単につるっと皮がむけます。

肉質に粘りがあり、

蒸したときに皮離れがいい石川早生ならではの食べ方です。

⇒石川早生

八つ頭

ヤツガシラは流通している量が少なく、

里芋としては高価で、

末広がりの「八」と、

子孫繁栄や人の「頭」になるようにという

縁起物としておせち料理によく使われます。

子芋が分球しないため、

親子もろともひとつの塊になるタイプです。

その姿が、頭が八つ固まっているように見えることから、

ヤツガシラと名づけられ、「八頭」や「八つ頭」と書かれます。

ヤツガシラは、子イモがほとんど分球せず固まりになってしまうので、

全体に入り組んだ形をしているため、

皮を剥くのがとても面倒なサトイモです。

ごく僅かに分球した子イモ(孫イモ)ができ、

それは「八つ子」と呼ばれています。

肉質がしっかりしていて、

煮ると粘りが少なくほくほくした食感が楽しめ、

とても美味しいです。

栄養成分も一般的なサトイモに比べ沢山含まれています。

⇒八つ頭

セレベス

セレベスはインドネシアのセレベス島(現スラウェシ島)

から伝割ったとされる里芋で、

その島の名前がつけられています。

親子兼用品種で、子イモも大きく、

収量が多い事でも知られています。

芽が赤いのが特徴で、

赤芽芋又は赤目芋(アカメイモ)とも呼ばれています。

また、「大吉芋」とも呼ばれています。

⇒セレベス

里芋の育て方について

里芋は乾燥に弱く、

干ばつの年には不作で品質も悪くなることもあります。

特に夏の乾燥に弱いので、

水やりはこまめにやりましょう。

また、連作するとイモが腐りやすくなるから注意しよう。

土づくりについて

使用する道具

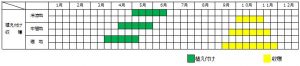

里芋の植え付け適期は、4月中旬~下旬です。

栽培期間がやや長く、葉が大きく茂り、

背丈も高くなるので、邪魔にならないように

植える場所を考えましょう。

連作を嫌い、同じ場所で続けて作ると、

センチュウなどの被害が出ることがあるので、

3年~4年(できれば5年以上)は里芋を育てていない場所を選びます。

また、里芋は地中深くへと根が伸びていくので、深めに耕しておきます。

種芋を植える2週間前までに、苦土石灰を入れて深く耕し、

植える1週間前に、化成肥料を1㎡当たり100g

を入れて深く耕し、畝を立てておきます。

里芋に適した土壌pH は6.0~6.5ですが、

4.1~9.1の範囲なら生育できます。

石灰を入れてpH調整しておきましょう。

土壌酸度計があれば、それぞれの植物に合った土づくりに便利です。

種イモを植えていきます

あらかじめ準備しておいた畝に、

90cm幅であれば2列、間隔を40~50cmとし、

種芋の芽を上向きにして7~8cmの深さに植えます。

芽が露出していない場合、

ヒゲを分けてみると芽が見えます。

スポンサードリンク

土寄せと追肥をします

使用する道具

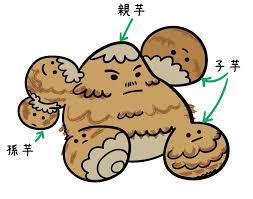

種芋の上に親芋がつき、

親芋を囲むように子芋がつきます。

なので、土寄せをしなければ、子芋が地表に露出し、

緑化して食味も形も悪くなり、芋の品質を著しく落とします。

よい子芋にするためには、

株の生育に合わせて少しずつ土寄せしつつ、

追肥を施すのがポイントです。

1回目は、葉が6枚になったころ、株間に化成肥料を施し、

10cmほどの高さの土を寄せます。

さらに2週間くらいたってから、

2回目の追肥と土寄せを施します。

土寄せのとき、

雑草をとってよく日が当たるようにします。

夏になると雑草の生育が旺盛になるので、

除草を怠らないように注意しましょう。

プロも愛用の人気植物活力液!

全ての植物にオススメ。

植物を超元気にする天然植物活力液「HB-101」

収穫まで、乾燥に注意しましょう

使用する道具

里芋は高温多湿を好み、気温が高くなると盛んに生育します。

しかし、乾燥には弱く、

気温の上がる6月から収穫期までの芋の肥大期には十分な水を必要とし、

土が乾くと芋の生育が悪くなります。

しっかりと、敷きわらで株元を覆って乾燥を防ぎ、

それでも土が乾くときは、7~10日くらいの間隔で、

朝や夕方に畝の間に潅水(水やり)をします。

潅水は、畝の中まで濡れるようにたっぷり行います。

大きく育ったら収穫します

収穫の時期は、

10月中旬〜11月上旬くらいです。

葉を根際で切り取り、

傷つけないようにサトイモの位置を確認してから、

親イモに子イモをつけたまま、

スコップで掘り起こし収穫します。

収穫は遅くても霜が降る前には掘るようにしましょう。

芋の保存の適温は7~10℃で、

5℃以下になると腐敗していき、

霜に数回あたると傷んで腐敗します。

親芋・子芋・孫芋について

里芋は、食べる部位によって種類が分けられ、

親芋用、子芋用、親子兼用があります。

子芋用が一般的で、中心の大きな親芋と、

それを囲むように子芋がつき、

さらにそのまわりに孫芋がつきます。

大きな親芋を中心に小芋、孫芋が増えていくことから、

子孫繁栄の象徴とされています。

里芋の病害虫対策について

里芋の害虫対策について

里芋は害虫に強く、

発生しても収穫にそれほど影響しないので、

とくに心配することもありませんが、

大型のイモムシのセスジスズメの幼虫や、

ヨトウムシが大量発生に注意します。

アブラムシやハダニが発生することがありますが、

よほどひどくない限り防除は必要ありません。

使用する道具

ヨトウムシ

アブラムシ

殺虫剤「ベニカR乳剤」や殺虫殺菌剤「ベニカグリーンVスプレー」を散布しましょう。

植えつけ時に殺虫剤「GFオルトラン粒剤」を植え穴に、さらに生育時には株元へ散布しておくと、アブラムシの発生を抑える効果が持続します。

ハダニ

里芋の病気対策について

使用する農薬

モザイク病

汚斑病

まとめ

里芋を上手に育てるポイントは、

水を切らさない事と、

連作を避けることです。

連作をすると、病気にかかる確率が増えます。

連作と水に注意をすることによって、

害虫や病気の被害は心配することなく、

無農薬で育てることができますよ。

最後に

最後までご覧いただき、

有難うございます。

その他の野菜の育て方も、

紹介していますので、参考にしてみてください。

コメント