カブは、日本の野菜の中でも

最も歴史が古い野菜の一つです。

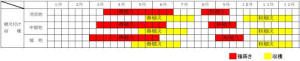

カブは1年を通して、2回旬が訪れます。

1回目は春で、 肉質が柔らかいのが特徴です。

そして晩春から初冬にかけてもう一度旬が来ると、

甘みのある味わいを楽しむことができます。

そこで今回は、

カブの育て方について

上手に美味しく育てるコツを紹介します。

スポンサードリンク

カブの品種について

小かぶ

東京金町付近が原産です。

関東を中心に周年栽培されています。

根は純白で、柔らかい特徴があります。

⇒小カブ

天王寺かぶ

大阪市天王寺付近で生まれた扁球形の白いかぶで、

中型かぶの代表的品種です。

津田かぶ

島根県松江の津田町で古くから栽培されています。

牛の角のようで”牛角”ともいわれます。

主に漬物用です。

⇒津田かぶ

温海かぶ

山形県の山間地帯、

温海町で焼畑栽培されていた庄内藩名産の赤かぶです。

⇒温海かぶ

万木かぶ(ゆるぎかぶ)

滋賀県西万木原産の赤かぶ。

漬物に適する。

はさ掛けの乾燥風景は、近江路の晩秋の風物詩。

⇒万木かぶ

博多据りかぶ

福岡市箱崎で品種改良された切葉天王寺かぶ系の品種。

水たきなどに用いられる。

中型かぶのなかでは大きい。

聖護院かぶ

5キロほどのものもある、

日本でもっとも大型の白くて丸いかぶ。

京都名物の千枚漬けにされる。

日野菜かぶ

滋賀県特産の紫紅色のかぶ。

根が25~30センチと細長く漬物用です。

カブの育て方について

涼しい気候を好むカブは、

真夏を避けた春まきと、

秋まきで年に2回の旬を楽しめます。

植え替えができないので畑に直播きし、

苗が小さいうちは、

害虫に食害されないように注意が必要です。

土づくりについて

使用する道具

カブは種まきから収穫までの期間が短いので、

早めに土作りして土壌微生物相を安定させ、

発芽してすぐに肥料成分を吸収できるようにしておくことが大切です。

種まきの3週間以上前に、苦土石灰をまいて、

元肥と堆肥を鋤き込んで耕しておきます。

また、連作障害による「根こぶ病」の発生を防ぐため、

高畝にして水はけをよくしておきます。

pHは5.5〜6.5が目安です。

石灰を入れてpH調整しておきましょう。

土壌酸度計があれば、それぞれの植物に合った土づくりに便利です。

カブの種まきの仕方について

使用する道具

種は畑に直播きします。

条間20cm(大カブの場合は30cm)でまき溝をつけ、

2cm間隔で条播きにします。

軽く覆土をして鎮圧し、たっぷりと水をやります。

条播きにすると競い合って根を伸ばすため、

発芽とその後の生育がよくなります。

春まきの場合は特に、苗が小さいうちは害虫がつきやすいので、種まきの直後に防虫ネットを掛ける、または寒冷紗をベタ掛けしておくと安心です。

発芽したばかりのカブの苗は、

以下のような形をしています。

スポンサードリンク

成長に合わせて間引きます

本葉が出たところで1回目の間引き、

本葉3枚で2回目、5枚で3回目の間引きをし、

最終的には株間を小カブ10cm、

中カブ20cm、大カブ30cmほどの間隔にします。

1回で間引いてしまうと、

早く肥大しすぎて実割れを起こす場合があります。

また、間引きが遅れると胚軸が徒長して、

これも割れの原因となるため、

3回に分けてタイミングよく間引くことが大切です。

カブの肥料の与え方について

使用する道具

カブは多肥を好むので、

間引き後に株のまわりに化成肥料を施します。

プロも愛用の人気植物活力液!

全ての植物にオススメ。

植物を超元気にする天然植物活力液「HB-101」

大きく育ったら収穫します

種まきから約45〜60日で収穫適期です。

地面にカブの白い肩が出ていて、

大きいものから収穫していきます。

葉を手でまとめて、株元をつかんで引き抜きます。

収穫適期を過ぎると、皮が固くなり、

食感も筋っぽくなってしまうので、

適期を逃さないようにしましょう。

カブの病害虫対策について

カブの害虫対策について

使用する道具

アブラムシ

殺虫剤「ベニカR乳剤」や殺虫殺菌剤「ベニカグリーンVスプレー」を散布しましょう。

植えつけ時に殺虫剤「GFオルトラン粒剤」を植え穴に、さらに生育時には株元へ散布しておくと、アブラムシの発生を抑える効果が持続します。

ヨトウムシ

ネキリムシ

カブの病気対策について

使用する道具

- ネビジンネビジン粉剤

根こぶ病

まとめ

種を一度にたくさんまくと、

一斉に収穫時期を迎えるので、

種まきを少しずつずらして数回行えば、

収穫時期がずれて長い間収穫ができます。

最後に

最後までご覧いただき、

有難うございます。

その他の野菜の育て方も、

紹介していますので、参考にしてみてください。

コメント