パセリは、料理の添え物のイメージが強いですが、

栄養価が高く、生活習慣病の予防や

胃腸の調子を整えてくれる効果があります。

パセリの香りや味が苦手な方もいるかもしれませんが、

栽培方法を工夫したり、

調理のときに熱を加えたりして苦味を減らこともできます。

そこで今回は、

今回は、パセリの育て方について

上手に美味しく育てるコツを紹介します。

スポンサードリンク

パセリに品種について

パラマウント

葉は濃緑色で縮みが細かく、

肉厚で、品質が特にすぐれます。

耐暑性にすぐれ、高温期にも平葉になりにくくて、

特に出回り量の多い冷涼地の夏秋どり栽培に適します。

イタリアンパセリ

セリ科の野菜で、日本で一般的に使われるパセリよりも、

葉が平べったく、風味・苦味・香りが

パセリよりも柔らかい特徴があります。

主にイタリア料理、

細かく刻んで料理のソースやドレッシングに利用されます。

パセリの育て方について

パセリは、水はけのよい土に植えて、

乾燥した後すぐに水やりをすることが上手に育てるポイントです。

乾燥に弱く、春~秋の生育期にかけては、

土に湿り気を保つようにしましょう。

また、収穫の際には1度にすべてを摘み取るのではなく、

10〜15枚ほど葉っぱを残しておくと、

何回も摘み取って楽しめますよ。

パセリの種を蒔きます

使用する道具

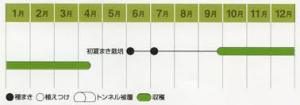

パセリは、4〜5月か9〜10月頃が種まきの適期で、

約70日で収穫できるようになります。

育苗ポットで苗まで育ててから植え付ける方法と、

直接鉢や地面に植え付ける方法の2通りがあります。

育苗するときは、

本葉が5~6枚になったタイミングで植え替えていきましょう。

直接土に種をまくときは、

管理が楽なプランターへ行うのがおすすめです。

発芽したばかりのパセリの苗は、

以下のような形をしています。

土づくりについて

使用する道具

パセリは真下に向かってまっすぐに根を張るので、

深めの鉢やプランターに植え付けます。

10号鉢な1~2株、

60cmプランターなら2~3株が植え付けの目安です。

容器の底に軽石と土を入れ、

株同士の間隔を15~20cm空けて植えていきましょう。

土は、赤玉土7〜8:腐葉土2〜3ほどの割合で混ぜたものか、

市販の花・野菜用の培養土を使います。

地植えの場合は、

酸性の土に弱いので、

植え付ける2週間前から土作りをはじめていきます。

畑の土1㎡あたりコップ1~1.5杯(100~150g)の苦土石灰を混ぜあわせます。

1週間ほど寝かせたら、

幅40~50cm、高さ10~15cmの畝を立てます。

畝の中心に深さ20~30cmの溝を堀り

溝を掘った土に堆肥、化成肥料、

油カスを混ぜあわせてから埋め戻します。

pHは6.0〜6.5が目安です。

石灰を入れてpH調整しておきましょう。

土壌酸度計があれば、それぞれの植物に合った土づくりに便利です。

スポンサードリンク

パセリ苗を植えていきます

株同士の間隔が20~30cm空くよう、

植え穴を掘ってパセリの苗を植え付けます。

ジョウロでたっぷりとそれぞれの株に水を注ぎ、

畝全体にたっぷりと水をかけたら完了です。

パセリの肥料の与え方について

使用する道具

6〜7月頃の生育期は、

化成肥料を10~15日に1回、

液体肥料を7~10日に1回ほど施していきます。

順調に生長しているときは、

肥料を与えなくても大丈夫です。

鉢・プランターの場合は、

植え付けの土に市販の花・野菜用の土を利用していれば、

肥料の必要はありません。

プロも愛用の人気植物活力液!

全ての植物にオススメ。

植物を超元気にする天然植物活力液「HB-101」

適度に育ったら、収穫します

パセリの本葉が15枚以上になったら、

収穫のタイミングです。

必ず10〜15枚は葉っぱが残るようにして、

外側から使う分だけ摘み取っていきます。

内側の新芽は、

これから大きく育つところなので、

取らないように気をつけてください。

摘み取る際は、できるだけ根本から長く茎を摘み取りましょう。

爪の先やハサミを利用すると切り取りやすいですよ。

また、花が咲いてしまうと茎葉が固くなるので、

種を採取するとき以外は早めに摘み取りましょう。

パセリの病害虫対策について

パセリの害虫対策について

使用する道具

キアゲハの幼虫

アブラムシ

殺虫剤「ベニカR乳剤」や殺虫殺菌剤「ベニカグリーンVスプレー」を散布しましょう。

植えつけ時に殺虫剤「GFオルトラン粒剤」を植え穴に、さらに生育時には株元へ散布しておくと、アブラムシの発生を抑える効果が持続します。

ネキリムシ

パセリの病気対策について

使用する農薬

立枯病

うどんこ病

まとめ

パセリは、香りを強くするには、

日にしっかりあてて、強めの肥料を与えます。

逆に半日陰で肥料を少なめにすると、

香りや苦味が弱くなります。

お好みに合わせて、

作り変えるのも家庭菜園だからこそできることですよね。

最後に

最後までご覧いただき、

有難うございます。

その他の野菜の育て方も、

紹介していますので、参考にしてみてください。

コメント